BÜRGER- UND BÜRGERINNENRAT ULTENTAL - DIALOG MIT DER BEVÖLKERUNG

Alperia ist mit diesem Projekt bestrebt, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und die Stabilität der Energieversorgung in Südtirol sicherzustellen. Damit kommt Alperia seinen Verpflichtungen gegenüber den Eigentümern Autonome Provinz Südtirol und Südtiroler Gemeinden nach, einen Beitrag zur Klimaneutralität Südtirols bis 2040 zu leisten.

Die Realisierung derartiger Projekte hat insbesondere während des Baus Auswirkungen auf die betroffenen Regionen und ihre Bevölkerung. Diese können einerseits temporäre Belastungen im Zuge der Bauaktivitäten sein, andererseits aber auch positive Folgeerscheinungen, beispielsweise aufgrund geeigneter Ausgleichsmaßnahmen, durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und lokaler Wertschöpfungsketten.

Damit sich die Bevölkerung zum Sachverhalt informieren und austauschen kann, gemeinsam die eigenen Interessen formulieren und neue Perspektiven kennen lernen kann, wurde im Herbst 2024 der ergebnisoffene Bürger- und Bürgerinnenrat Ulten initiiert und im Februar 2025 mit der Vorstellung des Abschlussberichtes abgeschlossen. Als Dialog-Folgeformat wurde direkt im Anschluss die Arbeitsgruppe „für-ulten“ von der Gemeinde Ulten ins Leben gerufen.

Der von der Gemeinde Ulten beschlossene und durch Alperia finanzierte Bürgerinnen- und Bürgerrat sollte allen Teilnehmenden und der interessierten Ultner Bevölkerung eine inhaltliche Vertiefung zum geplanten Pumpspeicherprojekt ermöglichen und offene Fragen beantworten: Aufgezeigt und diskutiert wurden Projekthintergrund und Bauablauf, Vor- und Nachteile für das Ultental, Umwelteffekte und Belastungen während der Bauphase und mögliche Ausgleichsmaßnahmen für das Ultental.

Die Ergebnisse des Bürgerrats Ulten sowie der Arbeitsgruppe „für-ulten“ stellen in weiterer Folge eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Bevölkerung dar und enthalten für die Gemeindevertretungen, die Landesregierung und den Projektträger Alperia konkrete Handlungsempfehlungen.

Dieser offene und transparente Dialog ist auch ein Zeichen des Respekts für das Ultental, das bereits in der Vergangenheit viel für die energetische Entwicklung Südtirols geleistet hat. Die bisherigen Diskussionen im Ultental zeigen deutlich, wie wichtig dieser Dialog für alle betroffenen Bürger und Bürgerinnen, Verwaltung und Politik und den Projektträger ist.

FRAGEN UND ANRWORTEN ZUR PROJEKTIDEE PUMPSPEICHERKRAFTWERK

Wird das Pumpspeicherkraftwerk in St. Walburg realisiert, werden in Summe ca. 700 Millionen Euro im Tal investiert. Erfahrungsgemäß bleiben etwa 30 Prozent der Wertschöpfung in der Region. Der Kraftwerksbetrieb und die Instandhaltung sichern bestehende und schaffen neue Arbeitsplätze, zum Beispiel durch Aufträge für regional ansässige Gewerbe.

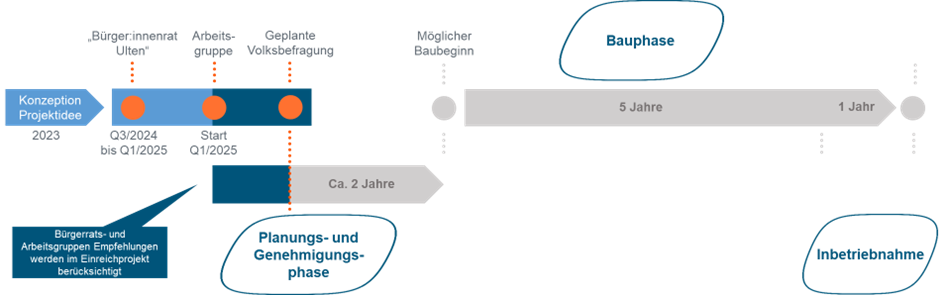

Der Zeitplan sieht vor, den Planungs- und Genehmigungsprozess als Ergebnis des Dialogprozesses mit der Bevölkerung zu starten. Nach Abschluss des eigentlichen Genehmigungsverfahren folgt die Bauphase mit einer geschätzten Dauer von 5 Jahre. Nach der nachfolgenden Inbetriebnahme wird das Pumpspeicherkraftwerk in den kommerziellen Betrieb übergeben.

Pumpspeicherkraftwerke sind aufgrund der vorherrschenden Topografie und der bestehenden Stauseen für Südtirol prädestiniert. Sie sind eine erprobte Technologie für die Speicherung von Energie. Das neue Pumpspeicherkraftwerk könnte aufgrund der Größe der beiden Stauseen große Mengen an Energie speichern um beispielsweise Überproduktion aus Photovoltaik und Windkraft entsprechend zwischenspeichern zu können.

Großbatterien haben im Gegensatz zu Pumpspeicherkraftwerken eine wesentlich geringere Speicherkapazität, eine deutliche geringe Lebensdauer, verbrauchen oberirdisch wertvollen Grund und benötigten Rohstoffe, welche in Südtirol nicht gewonnen werden.

Nichtsdestotrotz werden Batteriespeicher für die Energiewende benötigt, aufgrund der sehr hohen Flexibilität, modularen Bauweise und vergleichsweise kurzen Bauzeit.

Der Jahresgang des Zoggler-Stausees wird von den Zuflüssen beeinflusst. Der Stausee wird im Winter geleert und mit der Schneeschmelze gefüllt. Daran wird sich nichts Großartiges ändern. Die bestehenden saisonalen Seespiegelschwankungen bleiben also auch nach Realisierung des Pumpspeicherkraftwerks bestehen.

Der minimale Betriebswasserspiegel würde sich durch den Pumpbetrieb im Winter jedoch gegenüber heute erhöhen. Der maximale Betriebswasserspiegel im Sommer würde gleichbleiben.

Im Sommer kann der Wasserspiegel des Zoggler-Stausees durch den Betrieb des Pumpspeicherkraftwerks um etwa 10 Zentimeter pro Stunde schwanken.

Die gewählte Trassenführung liegt generell außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Aufgrund der gewählten Tiefe des geplanten Stollens und der Tatsache, dass dieser innerhalb des untergrundaufbauenden Felsens vorgetrieben werden soll, kann davon ausgegangen werden, dass eine direkte negative Beeinflussung der Projektidee auf die genutzten Quellen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.

Eine zentrale Forderung Bürgerrat (Ergebnisbericht vom 14.02.2025) ist es die hydrogeologische Situation zu vertiefen und fundierterer Informationen zu den betroffenen Quellen für das geplante Referendum zur Verfügung zu stellen. Dazu ist ein sogenanntes hydrogeologisches Monitoring der Quellen (das Quellmonitoring) notwendig, aus welchem die Geologen ableiten, ob die Tunnelbauarbeiten eine Quelle während der Bauphase beeinflussen können. Diese Informationen werden dann vor dem Referendum veröffentlicht.

Zusammenfassend schafft das Monitoring nachfolgenden Nutzen:

- Schaffung der geforderten Informationsbasis für das Referendum

- Dokumentation des Ist-Zustands der Quellen vor Baubeginn als Basis für den Nachweis von möglichen Auswirkungen durch das Projektvorhaben (z.B. Schüttung, Temperatur und Qualität)

- Definition der Notfallpläne bei Auftreten von Nutzungseinschränkungen der Quellen

- Kontinuierliche Messungen während des Baus zum frühzeitigen Erkennen von Veränderungen. Das ermöglicht: Schnelles Eingreifen (z.B. Aktivieren der Notfallpläne) und Anpassung der Bauweise (z.B. Abdichtungen)

Aufgrund der bis dato durchgeführten Untersuchungen sowie der vorliegenden Informationen und Daten, konnte ein erstes geologisches Modell erarbeitet werden. Laut vorliegendem Wissensstand kann abgeleitet werden, dass die gewählte Trassenführung der Projektidee außerhalb von relevanten Störungssystemen, tektonischen Linien und geologisch instabilen Bereichen liegt.

Die Baumaßnahmen erfolgen vorwiegend unterirdisch. Der Zugang erfolgt an drei Stellen: oben (Arzkar), unten (Zoggler-Stausee) und in der Mitte (Apparatekammer). Es fallen 500.000 m3 Material an (das ist ein Fünftel der Materialbewegungen am Reschenstausee 2023/2024). Das Ausbruchmaterial eignet sich nach ersten Erkenntnissen für die Wiederverwertung, und kann sowohl für die Baustelle selbst als auch für andere Bauvorhaben im Tal wiederverwendet werden (z.B. Meliorierungsarbeiten, Infrastruktur usw.).

Der Transport des Ausbruchmaterials von den Zugriffsportalen zum Geländegestaltungsbereich am Westufer des Zoggler-Stausees erfolgt vorwiegend mittels Materialseilbahn, die nach Bauabschluss rückgebaut wird.

Teile des Baumaterials (Zement, Stahl, Turbinen etc.), die nicht vor Ort gewonnen werden können, müssen über die Landessstraße ins Tal transportiert werden.

An den Staudämmen würden bei der Errichtung eines Pumpspeicherkraftwerks keine Veränderungen vorgenommen. Die Stabilität der Staudämme und Ufer wird laufend durch das Betriebspersonal, externe Gutachter und Experten und die nationale Talsperrenaufsicht, welche beim Infrastrukturministerium angesiedelt ist, überprüft.

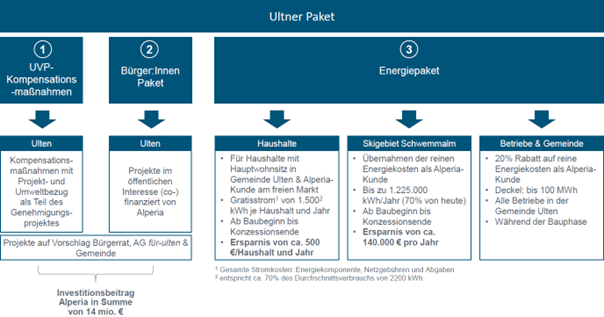

Das „Ultner Paket“ ist das Angebot der Alperia, falls die Projektidee realisiert wird und setzt ein positives Referendum voraus. Es ist das Ergebnis der Diskussionen und Verhandlungen im Rahmen des BürgerInnen-Rats und ist Teil des Ergebnisberichtes. Grundsätzlich besteht es aus 3 Säulen:

- Die ersten beiden umfassen Projekte mit Umweltbezug sowie Projekte im öffentlichen Interesse, welche von Alperia mit 14 mio. € (co-)finanziert werden

- Die dritte Säule, das Energiepaket, bietet Gratisstrom für alle Haushalte der Gemeinde Ulten für die ersten 1.500 kWh/Jahr, und zwar für die gesamten Konzessionsdauer. Zusätzlich sieht es die Übernahme der reinen Energiekosten des Skigebiets Schwemmalm vor (bis zu 70%) und ein Rabat von 20% auf die reinen Energiekosten für Gemeinde und Betriebe während der Bauphase